AVANT PROPOS

Un mot sur l'auteur

ROGER MATHIEU : LE MYSTERE DES PIERRES A BASSINS

Ingénieur métallurgiste, Roger MATHIEU est né à St Jean d'Aubrigoux (Haute-Loire) et revient régulièrement dans la région.

Membre de la Société d'archéologie de Craponne sur Arzon ainsi que de plusieurs autres associations savantes : Société Archéologique et Historique de la vallée du Groult, Groupe d'archéologie Antique du Touring Club de France, Société Académique du Puy en Velay ...

Il est aussi animateur de plusieurs émissions sur ce sujet, à la Radio.

Il a publié de nombreux articles dans différentes revues, et notamment une plaquette consacrée à l'étude des "Pierres levées de la région de Craponne", en 1980.

Le mystère des "Pierre à Bassins", préfacé par Jean MARKALE, spécialiste de la mythologie et de l'histoire celtes ("les Celtes et la civilisation celtique", Paris, Payot), est le premier livre consacré à ces témoins archéologiques que sont les bassins taillés, les cupules, les empreintes ou les chaises taillées que les traditions locales attribuaient le plus souvent soit à Gargantua, au diable, ou à un saint thérapeute, St Martin très souvent.

Inconnus, ou méprisés, ces témoins ont tendance de plus en plus à disparaitre. Aussi est-il nécessaire de les étudier et de les recenser. Pour des raisons pratiques, R. Mathieu s'est plus particulièrement circonscrit à deux régions test : le Velay et le Poitou, mais la méthode qu'il développe s'applique à l'ensemble du territoire.

C'est Madame Berthe Chastagnol (directrice de l'école publique d'Allègre de 1962 à 1977) qui a écrit un livre (non publié) sur ce sujet. Elle s'est inspiré du travail de Roger Mathieu avec lequel elle a eu l'occasion de correspondre.

J'ai écrit en vert les passages qu'elle a ajoutés.

J'ai écrit en marron mes propres rélexions.

Les photos en noir et blanc sont certainement de Berthe Chastagnol mais les croquis sont de Roger Mathieu.

Vous trouverez à la fin de l'article les cartes avec les coordonnées GPS pour vous faciliter la découverte de ces curiosités. Les photos en couleur sont d'Alain Bernard.

Au delà de l'aspect mythique ou/et du phénomène naturel, les Roches à Bassins peuvent tout à fait être le but d'une promenade - découverte.

ROCHES A BASSINS, près d'ALLEGRE

par Roger Mathieu

|

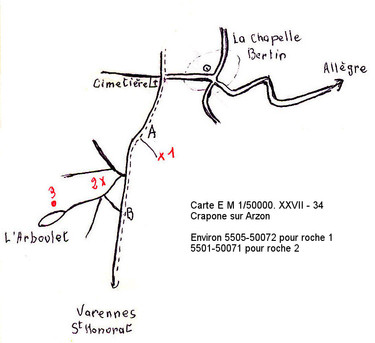

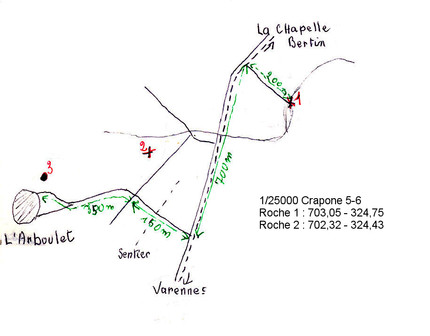

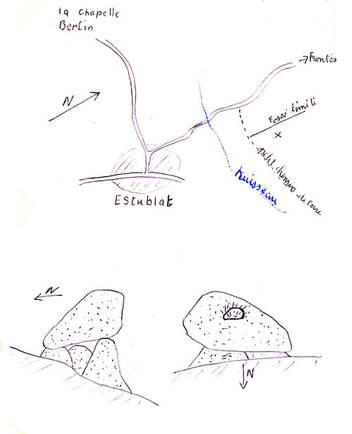

Venant d'Allègre, traverser La Chapelle Bertin d'Est en Ouest. Au niveau du cimetière tourner à gauche à angle droit. De A à B : 700 m environ. |

|

|

Après 400 à 500 m depuis le Cimetière, par le chemin de la Chapelle Bertin à Varennes St Honorat, prendre le petit Chemin à gauche, dans les champs. Il mène à l’orée du bois dans lequel se trouve le premier rocher intéressant.

Carte E. M. 1/5ΟΟΟΟ ΧΧVII- 34 Crapone Sur Αrzon |

Le berceau du Petit Jésus

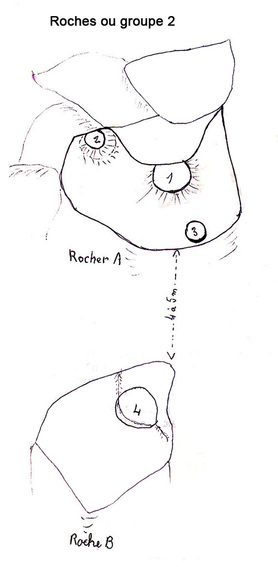

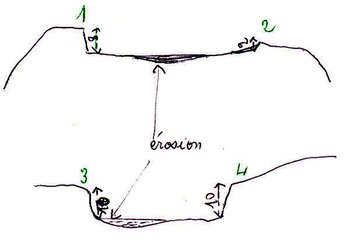

| Peu élevé, 2 m environ, mais nettement visible, il porte 3 bassins, qui semblent bien, encore une fois, ne rien devoir à l'érosion. |

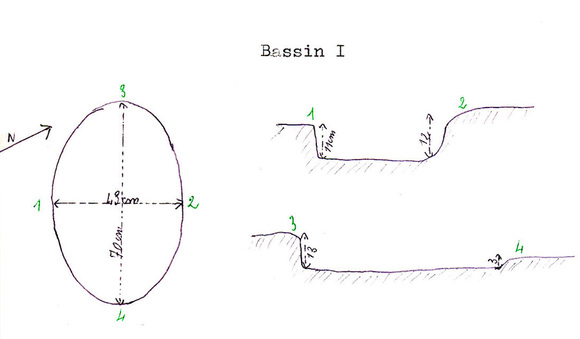

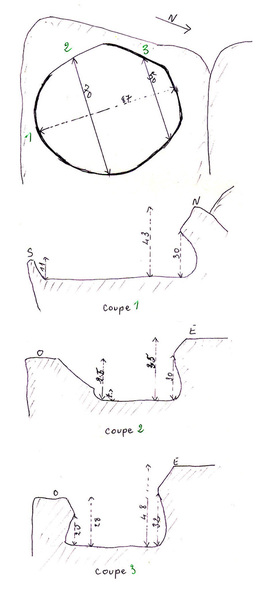

Bassin fort bien dessiné, d'un bel ovale régulier, de 43 cm de petit axe et de 70 de grand axe. Le fond en est plat et horizontal, la profondeur uniforme sauf sur le côté Est.

On pourrait facilement y coucher un jeune enfant, mais il est hautement improbable que cette raison soit pour quelque chose dans l'appellation qu'on lui a donnée. Il se nomme en effet "le berceau du petit Jésus". Ce nom chrétien démontre seulement une fois de plus la vocation cultuelle qu'ont eue ces mégalithes, et la christianisation qui s'en est suivie.

La taille de ce bassin le classe parmi les grands.

Photos récentes du "Berceau du petit Jésus" (2018)

Ci-dessous : une expérience à faire :

Se placer debout dans le berceau du Petit Jésus, les baguettes métalliques (ici des fils électriques en cuivre) se mettent à bouger.

Ceci est valable pour toutes les roches à bassins. Sans doute un phénomène magnétique ????

Notes : 1 - La légende dit que l'enfant Jésus dormait dans le berceau et procédait à sa toilette dans un autre bassin.

2 - “Mon grand-père me racontait dans ma jeunesse, qu' autrefois on venait tuer des chevreaux sur cette roche", lui disait une femme du pays - en 1973.

B. Chastagnol

Berceau du petit Jésus : Coordonnées GPS

Le secteur de Rochebeau

Bassin rectangulaire à angles arrondis, il est creusé en bordure de la roche mais ne constitue néanmoins pas un siège, au sens habituel dans lequel nous l’entendons. C’est un bassin qu’on pourrait appeler demi-ouvert. En effet la moitié du côté Sud. seulement est ouverte en bordure de la roche et, de plus, il subsiste dans cette ouverture un petit barrage de pierre l’ obstruant sur 5 cm de hauteur.

Le fond en est toujours plan et horizontal.

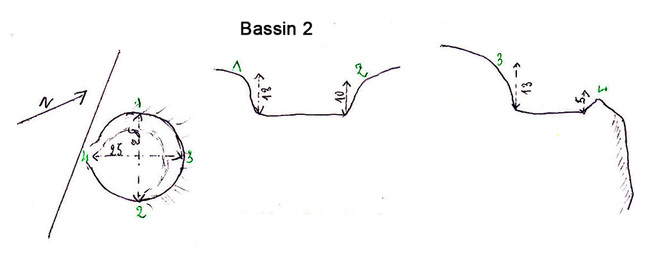

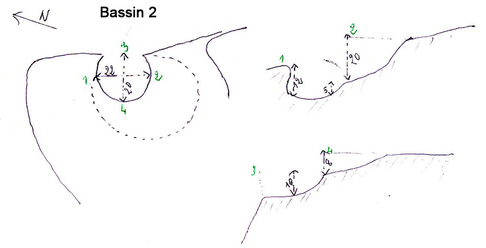

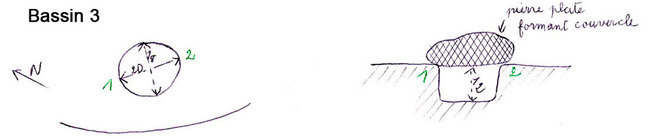

Bassin 3

Bassin parfaitement circulaire, toujours à fond plan et horizontal. Il est de profondeur uniforme : 5 cm mais ouvert du fait qu'il a été creusé en bordure de la roche et dans un angle de celle ci. L'ouverture s'étend sur 1/5 de la circonférence, sans aucun reste de barrage rocheux. Est ce voulu ou bien ce bassin n'a t ’il jamais été achevé ?

De par son faible diamètre : 18 cm, on peut le considérer comme constituant la limite entre la cupսle et le bassin.

Rochebeau n'est pas le point culminant, mais si l'on grimpe sur la carapace de la tortue", on jouit d'un très beau point de vue sur la vallée de la Senouire (limite de la tribu Vellave ?) et sur le plateau opposé de Collat, bois de Chantelauze et forêt de Lamandie. A gauche et à droite de Rochebeau, on devine, à travers les arbres, les ruines de Murs, les roches du Fraisse (avec croix gravée), les roches de l'Arboulet surmontées d'une croix de fer, les roches des Fages, dites aussi de l'écuelle, mais il n'y a pas d'écuelle.

Dans un tel cadre, comment ne pas imaginer, à Rochebeau, un sanctuaire religieux important « Il ne subsiste, hélas, aucune légende, à part une rumeur de souterrain à la maison forte de l'Arboulet de laquelle dépend la hêtraie de Rochebeau. »

|

|

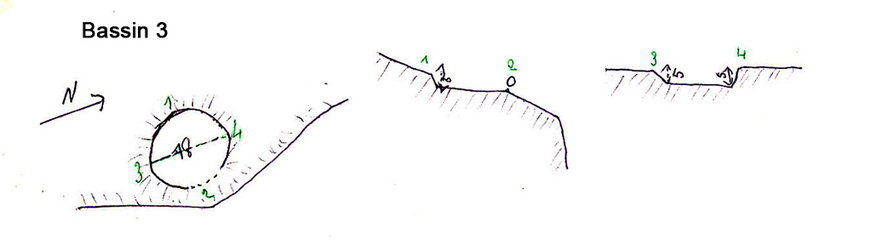

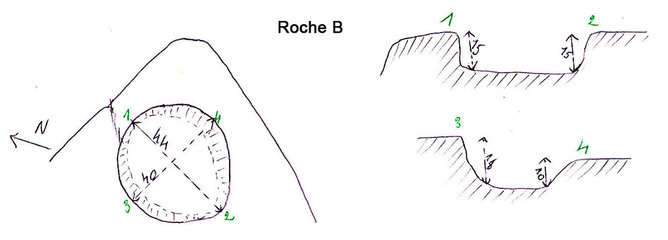

Roche ou groupe 2

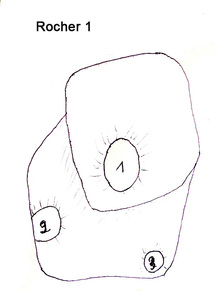

Rocher A

|

|

|

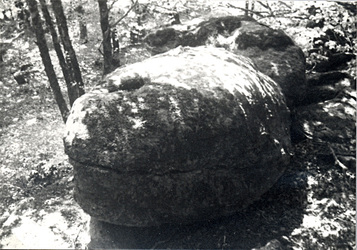

| Roche à bassins du secteur de Rochebeau | Roche à bassins du secteur de Rochebeau : la tortue |

Note 1 : Ce rocher a formé une espèce d’autel au pied d’un gros bloc ayant la forme d’un monstre, comme une espèce de tortue géante. On dirait que ces bassins sont sous la protection de ce dieu ou, génie tutélaire.

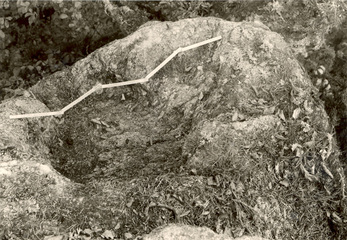

Ce bassin à fond plan et horizontal, est légèrement ovale : 39 cm de petit axe pour 43 cm de grand axe. Il est fort bien creusé et d'une grande régularité. Il contient toujours de l'eau, même en époque de sécheresse, car sa situation à l'abri des rayons du soleil ralentit considérablement l'évaporation.

Il présente une particularité tout à fait originale puisqu'elle est, pour le moment, unique à notre connaissance. Très profondément creusé, 30 cm au total sauf sur le côté Ouest, il est, du N.0. au N.E, en excavation sous la roche et en même temps sous une autre roche reposant en partie sous la première. Sur une profondeur de 20 cm à l'entrée, l'excavation présente une avancée de 11 cm sous la roche.

Ce n'est pas précisément la place qui manquait sur cette pierre pour creuser un bassin de cette taille, et ce n'est pas l'érosion eu ni la dissolution qui ont fabriqué ce "mini abri sous roche" dans un granit plissé dépourvu de mica et peu riche en feldspath, mais très siliceux, donc à peu près insoluble. On peut ainsi penser qu'une telle forme a été motivée par une idée préalable. Mais laquelle ?

Bassin du type siège, c'est à dire à ouverture totale en bordure de la roche, sans bourrelet formant barrage. Fond horizontal mais légèrement concave. Bords quelque peu évasés au Nord et à l'Ouest. Comme certains que nous avons déjà vus, mais rarement, il comporte un double creusement : il est doublé d'un évasement en entonnoir allant de l'E au N.0. formant un dessin à découpe en éventail de 20 cm au maximum. Ceci porte la profondeur totale du bassin, par rapport au niveau de la roche, à 26 cm au Sud et à 18 cm à l’ouest.

A quelle idée obéissait donc ce phénomène ? A recueillir davantage d'eau de pluie, et pour n'en rien retenir dans le bassin ? En tout cas pas à faciliter la position assise, bien sûr, puisqu'un homme normal ne saurait y tenir. La dénomination de "siège " n'ayant trait ici qu'à la forme.

Petit bassin à la limite de la cupule de part ses dimensions. Il est presque cylindrique ( 18 X 20 ). De creusement parfait, c'est un petit chef-d'oeuvre de régularité. Ses parois sont parfaitement verticales, le fond en est plan et horizontal.

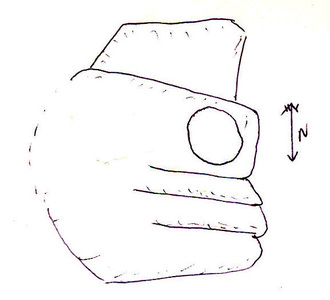

La particularité de ce bassin réside dans le fait que, tout à fait exceptionnellement, il a été découvert avec une pierre fermant son orifice. Ce caillou "couvercle " est assez plat, mesure 28 cm de diamètre et son plan inférieur s'adapte parfaitement sur l'ouverture. En le faisant pivoter sur un axe imaginaire vertical on trouve une position, et une seule, pour laquelle il y a coincidence parfaite, sans aucun "effet bancal ''.

Quand nous aurons ajouté que ce petit bassin fut découvert rempli de terre, et que ce fait constitue un cas unique dans la région, à notre connaissance, nous aurons peut-être épaissi un peu plus le mystère. Le malheur en cela est que l'inventeur, peu averti et novice (1) dans la connaissance de roches à bassins, en dispersa, le contenu aux quatre vents sans en rien conserver. Une minutieuse étude de cette terre nous aurait, peut-être, éclairés sur la destination de la cavité. Nous pensons, naturellement, à une cupule cinéraire, une sorte de coffre immobile. Ce ne serait pas le premier exemple connu de ce genre. Bien qu'ici le bassin ne présente pas, à sa partie supérieure de feuillure pour l'encastrement du couvercle, ce qui signerait d'une manière certaine sa destination funéraire .

Roche à bassins avec couvercle

Pas de trace du couvercle en 2018

On remarquera que ce rocher présente, dans les bassins qu'il porte, trois curiosités : le creusement du bassin 1 sous la roche, le creusement en entonnoir du bassin 2 et le couvercle du bassin 3. Bien sûr on ne saurait prouver que le bassin 3 est muni de son couvercle depuis l'origine. Mais on peut remarquer que c'est le seul bassin, à notre connaissance, dont la profondeur représente 60 % du diamètre ! Tous les autres bassins que nous avons vus, si on excepte les variations de niveau de la surface supérieure de la roche porteuse, ont une profondeur qui n'excède pas 25 % au maximum du diamètre le plus petit. Nous sommes donc ici en présence d'un bassin particulier. Ceci démontre bien que les cupules et bassins n'ont pas tous la même destination, donc pas tous le même usage.

Note :

Ce novice peu averti, c'est moi : B. Chastagnol. Intriguée au plus haut point par ces roches à bassins que me révélaient, dans leurs écrits et sur le terrain autour de Craponne, le Docteur Bachelier, M. Pillard et M. Mathieu, je décidai, un beau jour de 197I, de chercher si de tels bassins n'existeraient pas dans la région d'Allègre. Je me mis à questionner de ci, de là.

La première trouvaille fut faite grâce à M. Gaston Farigoule, mari d'une collègue d'Allègre, originaire de La Chapelle Bertin. En me priant de ne pas me moquer de lui, tellement ce qu'il allait dire lui paraissait sot, il me parla. d'un souvenir lointain : du “berceau du Petit Jésus " ( p. 2 qui paraissait correspondre à ce que je lui demandais. À notre première visite, ce " berceau " était plein d'une haute mousse, d'un vert très frais, qui le remplissait exactement et cachait sa cavité. Nous avons dû le nettoyer pour découvrir sa forme,son fond plan, ses bords verticaux et ses dimensions.

Je dois ma deuxième : découverte de roches à bassins à M. Chaptard, maire de Varennes St Honorat. Averti de mes recherches, il me conduisit un jour à Roche beau où il voulait me montrer ce qui lui semblait être aussi un " bassin" et dont un prêtre lui avait parlé autrefois. C'est le bassin C page 9 de cette étude de M. Mathieu. Il faisait très beau ce jour là et nous errions dans le bois de hêtres lorsque je fus frappée par un chaos de rochers. Le plus élevé semblait un monstre (une énorme tortue, à moitié dressée, protégeant à ses pieds, d'autres rochers plus plats. IL me sembla que les hommes préhistoriques avaient dû être attirés par cette disposition remarquable, dans un tel lieu, au dessus de la vallée de la Senouire et s'il est vrai qu'ils aient, un jour, creusé des "bassins" un tel cadre ne pouvait qu'en receler. Avec l'ardeur de néophytes que l'on devine nous nous sommes attaqués au débroussaillage : mousses , bruyère, genêts, etc. Ils recouvraient plus ou moins le rocher A et ses voisins.

La pierre"couvercle" apparaissait dans cette végétation. Je l'ai aussi dégagée de la terre et de l'humus qui (de 0 à I0 cm d'épaisseur) nivelait en grande partie la face supérieure du rocher A. Sous le "couvercle ", bien appliqué jusqu'alors, j'ai trouvé une cavité parfaitement pleine d' une terre fine légèrement humide où prenaient naissance quelques très fines racines à la partie supérieure du remplissage. C'était là, je crois une espèce de terre de bruyère amenée par le vent et l’eau, une bonne terre pour mes fleurs ai-je pensé, mais je n'avais rien pour la recueillir et j'étais trop impatiente de continuer ma fouille.

Puis, dans ce creux, qui était bien un bassin,sous une couche de I0 cm environ de cette terre, j'ai rencontré une autre couche de couleur et de consistance différente. Sur 2 à à 4 cm, tout à fait au fond, c'était une boue noirâtre, parsemée de nombreux "grains" très blancs, irréguliers, de la taille du sel de cuisine. Ces grains m'ont paru légers et j'ai pensé, en un éclair, à des restes de feu. Mais je n'avais, hélas, qu'un but pressant : découvrir un bassin et j'ai bien tout " lancé aux 4 vents". Pourtant j'ai gardé sur mes doigts le souvenir, très précis me semble t-il, de cette boue noire, et de ces menus morceaux légers et très blancs.

Il a fallu qu'en 1983, je lise l'étude de M.Mathieu pour réaliser l'importance qu'aurait pu avoir ma “découverte” si découverte il y avait. Mon témoignage n'est, hélas, pas une preuve.

B. Chastagnol

Roche relativement plate, située à quelques m. à peine à l'Ouest et en contrebas du rocher A précédent. Elle porte un bassin tendant vers l'ovale mais présentant une légère irrégularité, en pointe peu marquée au Sud. Une petite fissure part de cette pointe, mais elle n'est pour rien dans cette formation du bassin car on se trouve encore en présence d'un granit sans mica.

Le fond n'est pas entièrement plat, les côtés Ouest et Est s'en allant en léger évasement sur environ 1/3 du diamètre au total. Le diamètre N.S. est entièrement en plan. Ce fond n'est plus horizontal, mais il le fut à l'origine car la roche, mobile, a basculé au cours du temps d'environ 20° vers l'Est, ce qui correspond à l'angle que fait désormais le fond avec l'horizontale.

Il est creusé assez près des bords de la roche et néanmoins aucun effet d'érosion n'est venu enlever un quartier de pierre. Situé relativement à l'ombre, il contient souvent de l'eau.

Rocher C

Se situe à quelques dizaines de m, et est en amont des deux roches précédentes. Il est tout aussi difficile à découvrir que ces dernières. Sa position est nettement dominante au Nord.

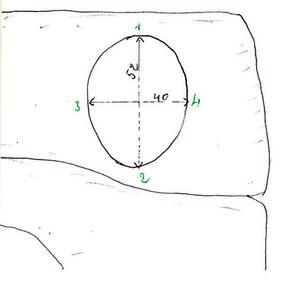

Il porte un bassin d'assez grande taille, ovale, d'axes 52 et 40 cm. mais peu profond. Il n'est pas très régulier car la pierre qui le porte, constituée d'un granit feuilleté et peu homogène, a souffert de l'érosion aréolaire. Des lames s'en détachent, mais cependant, aucune partie, si érodée soit-elle, n'amorce actuellement de cavité pouvant ressembler à un bassin, même d'assez loin.

La roche qui couronne un socle massif est peu élevée par rapport à ce massif: un peu plus de 1 m. Allongée mais étroite, le bassin qui l'occupe en travers va presque d'un bord à l'autre. Son grand axe est plutôt travers par rapport à l'axe moyen du feuilletage, ce qui permet de dire qu'il n'est pas l'oeuvre de l' érosion.

|

Le fond en est horizontal, en moyenne, mais il n'est pas entièrement plan car il porte des traces d'érosion qui l'ont recreusé légèrement par endroits

Cet ensemble des trois roches est situé sur la terre le l'Arboulet, du nom d'une grosse ferme dont les bâtiments sont à l'abandon et dont les parcelles jadis cultivées ont été converties en plantation de bois.

Le nom exact du lieu-dit : "Rochebeau" ou "Rochambeau" ou "Roche en bô", roche dans les bois ? Nous ne connaissons ni légende, ni appellation particulière de ces bassins. On ne peut que souligner le caractère particulièrement original de certains de ces bassins.

Secteur de l'Arboulet

Zone située à environ 300mètres de Rochebeau

Croix en fer forgé (voir carte de R Mathieu au début - localisée N° 3)

En 3 du plan, légèrement au Nord du chemin, dans le dernier virage à gauche, à 50 m environ de la ferme de l'Arboulet, sur un rocher s'étirant en forme de falaise et dominant à l'Ouest une vallée boisée aboutissant à la ferme, on peut voir une croix de fer implantée dans la plus haute pierre. Les bras en sont orientés N.S. Elle est là apparemment sans objet, nettement à l'écart du chemin, où ne se trouve d'ailleurs aucun carrefour.

Fut-elle placée là par un propriétaire de la ferme afin que Dieu protège ses cultures ? Ou bien, marquant par la christianisation d'un rocher assez remarquable la présence antique d'un culte païen, est-elle venue là sanctifier des pratiques cultuelles impies, effacer quelques vieilles superstitions ?

La ferme de l'Arboulet en ruines

A 50 mètres (environ) de la ferme une zone à visiter

A quelques mètres de la ferme en ruines, un chaos rocheux

Sur ce chaos se trouve la croix en fer forgé

Des actes écrits attestent que vers 1696 le domaine de l'Arboulet était propriété de Mr D'Allègre (Yves V, Marquis d'Allègre) qui a légué le domaine à sa fille Louise Marie Emmanuelle de Tourzel d'Alègre qui devint par son mariage la Marquise de Maillebois.

"De 1702 à 1709, Pierre Garnier, époux Hélène Gilbert, et autre Pierre Garnier, son fils, époux Marie Rodier, furent métayers du domaine de l'Arboulet qui dépendait de la "Terre de Murs d'Allègre", c'est à dire de la partie de la Seigneurie de Murs en possession de la baronnie d'Allègre depuis 1684, et aussi du domaine de Champforestier.

Le domaine de l'Arboulet a toujours été entouré d'un certain mystère dans l'esprit des populations, de part son étendue ("Domaine des quatre bornes" c'est à dire d'un seul tenant, comme on disait avec admiration), de par ses origines et de par ses premiers propriétaires.

Etre ou avoir été métayers du domaine de l'Arboulet constituait un titre de gloire."

(d'après Marcel Saby)

Coordonnées GPS de la ferme de l'Arboulet

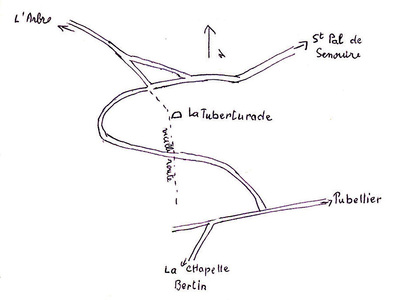

LA TUBERTURADE

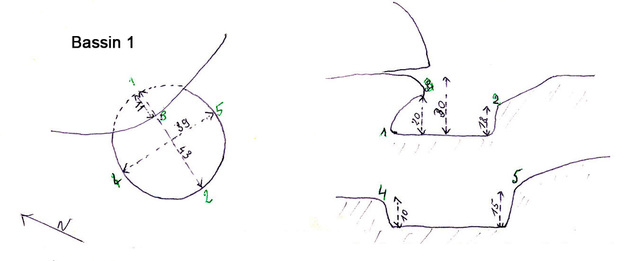

Sur la Commune de la Chapelle-Bertin, aux limites de celle de St Pal de Senouire, le long de la vieille route coupant le grand virage, dans la pente N. de la Montagne.

Bonne dominante de la roche au Nord et à L'Est.

Commune de La Chapelle Bertin - Carte E M. I/25000

Craponne 5 - 6

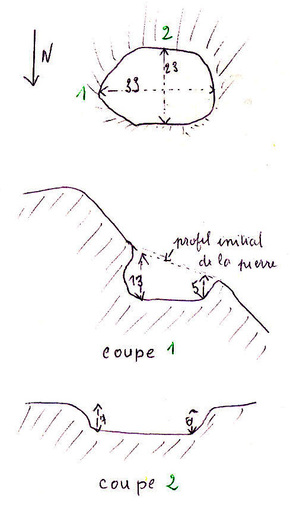

|

||

| localisation de la "Tuberturade" | Coupe de la "Tuberturade" |

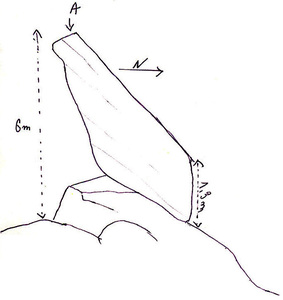

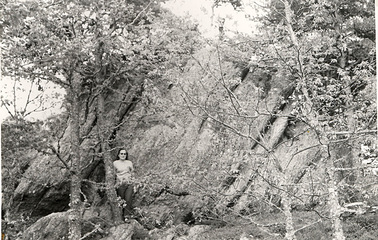

Grande dalle dont la face supérieure, très plane, est inclinée à 50° et lisse. Elle est posée, presque en équilibre, sur un autre rocher. Côté Sud, amont de la pente, l'arête A, portant les bassins, domine de 6m le pied de la roche porteuse. La largeur E.O. de la dalle est de 7m environ. Elle est constituée d'une roche très plissée présentant quelques facilités d'érosion par dissolution.

Les bassins sont portés par l'arête supérieure, écrêtée par places. Ces places relativement planes, n'excèdent pas 80 cm de largeur maximum. Il faut se tenir là haut en équilibre précaire, surtout à la pointe Est.

Note 1 : La Tuberturade m'a été indiquée par un habitant de Pubellier.

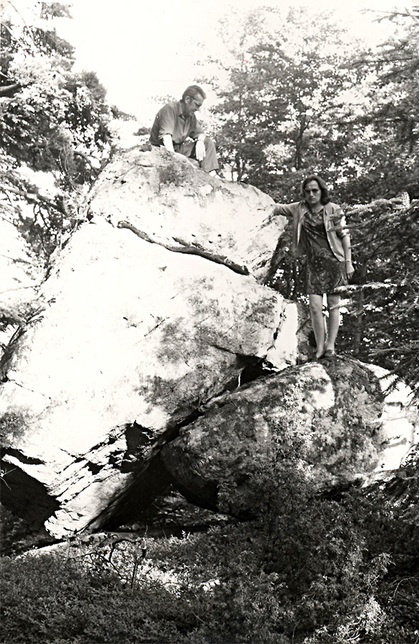

La Tuberturade - photos des années 1970-1980

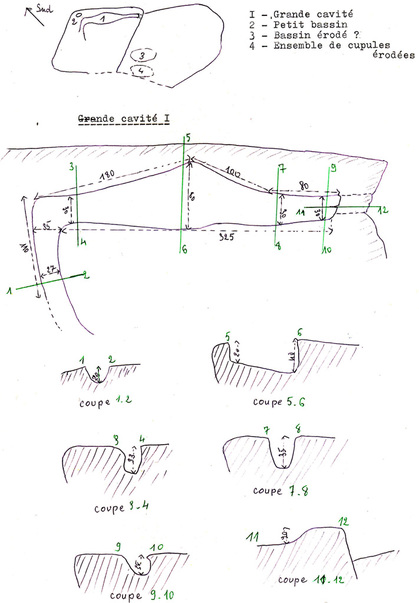

On peut voir là haut 5 cavités, mais nous ne pouvons retenir que celle marquée 1 comme bassin absolument certain, et celles marquées 2 et 3 comme bassins très probables. Celles portées 4 et 5 sont des formes d'érosion, ou de petits bassins que l'érosion aurait rendus tout à fait méconnaissables.

Pourquoi ce nom de Tuberturade, Couverturade, Couberturade ? Tubert, couvert, c'est le toit. Cette roche est en pente comme un toit, côté Nord, et forme en sa face Sud un abri sous roche, que les bergers utilisaient jadis pour se protéger contre les intempéries, en gardant leurs bêtes.

Cavité 1 au sommet de la Tuberturade

Remarque : Un fragment de légende se rattache encore à cette roche. "Les Druides s'en servaient dans leurs messes" prétendait un vieil homme.

Cavité 2

Cavité de forme très oblongue : 95 cm de longeur totale pour 3I cm de largeur maximum en haut des parois. Les paroi: sont partiellement évasées et partiellement verticales. Le fond en majeure partie plan et horizontal, laisse quand même supposer qu'il s'agit bien d'un bassin creusé de main d'homme, mais que l'érosion a peut-être quelque peu modifié.

Il débouche en bord de roche, juste au dessus du bassin 3 qui est en fait une sorte de petit siège taillé légèrement en travers, comme à la roche du diable de Daniecq, où la taille manuelle ne fait aucun doute.

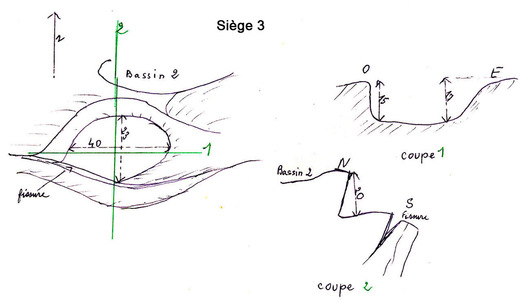

Siège 3

Coordonnées GPS de la Tuberturade

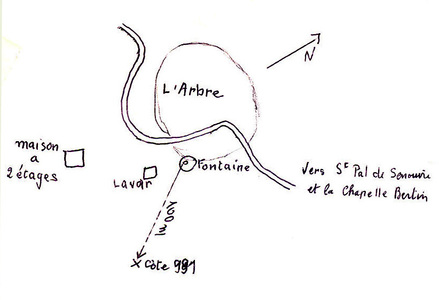

LE BENITIER DE L'ARBRE

Carte E. M. 1/25000 Craponne 5-6

en 781,78 - 326, 52 Cote 991

|

|

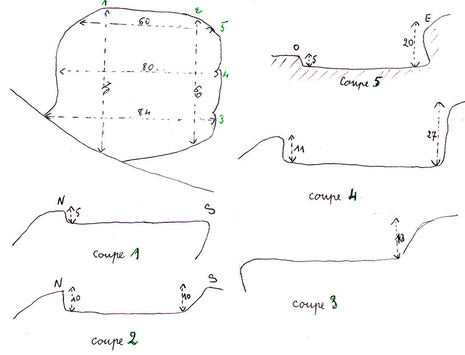

Le Bénitier, c'est le nom du bassin, l'Arbre c'est le nom du hameau. D'un ancien arbre sacré, sur un lieu de culte ? Possible. Il ne reste que le bassin, situé sur la hauteur qui domine le hameau à moins de 100 m au S.SE. Le bassin est sur le bord Ouest, avec vue ouverte donc à l'Ouest et aussi au Sud et à l'Est. Au nord il est dominé par une partie un peu plus élevée du rocher.

|

|

|

Croquis vue du Nord, au pied de la partie supérieure du rocher. |

Note : Le "bénitier de l'Arbre" m'a été indiqué par un habitant de Pubellier.

Le bénitier de l'Arbre

Bénitier de l'Arbre (photos récentes : 2016 à droite, 2018 à gauche)

Vue d'ensemble et du bassin principal (2018)

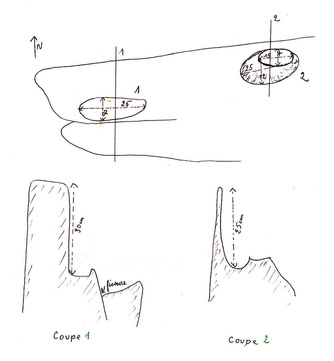

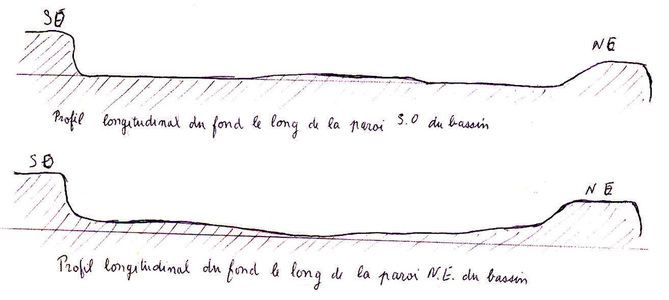

| Très curieux bassin, vaste et profond, à parois évasées au S. est S.O. au très fort surplomb partout ailleurs, mais comportant également de 10 à 15 cm partout en haut du surplomb. On en a abattu les bords pour y faire un fort chanfrein. De forme régulière et pure, à fond parfaitement plan et horizontal, il ne doit rien à l'érosion. En effet il tient l'eau tout l'hiver et la mince paroi Sud n'a jamais cédé sous l'effet du gel. La roche est compacte et de solide granit. Il mérite bien son nom de bénitier. |

Roche 2 près du Bénitier de l'Arbre

Tout à côté de la roche précédente formant sommet, et à 2 ou 3 m au Nord, une autre partie du rocher porte deux étranges cavités ne paraissant pas naturelles, parmi d'autre d'autres naturelles peu marquées.

|

|

Cette roche se présente comme une lame verticale, mince et allongée, en position horizontale, large de 20 à 30 cm seulement dans sa partie supérieure. Elle domine de quelques mètres au Nord. |

Cavité 1

Très allongée et presque ouverte au Sud, mais pas jusqu'au ras du fond, une fissure a provoqué le détachement d'un morceau de roche. Le fond en est sensiblement plan et horizontal. Sa forme rappelle celle des polissoires

Cavité 2

Ovale et doublée d'un évasement partiellement en entonnoir. On a ainsi deux cavités imbriquées, accrochées au flanc de la roche. La cavité centrale, allongée, est à fond arrondi et pourrait également passer pour un polissoir.

Il est difficile de croire que ces cavités sont naturelles, surtout la première, avec son fond plan et sa paroi verticale. Cavités naturelles retouchées pour servir de polissoir ? C'est pour le moment ce qui nous semble la meilleure hypothèse, d'autant que la position pour polir dans ces cavités serait assez facile à prendre et peu fatigante.

Coordonnées GPS du Bénitier de l'Arbre

LE BENITIER DU DIABLE à La Chapelle Bertin, au Nord-Est d'Estublat

Carte E. M. I/25000 Craponne 5 - 6

en 704,9 - 324,9

| Il est dans un petit bois, sur flanc S.0. à quelques mètres seulement du sommet. La dominante va de l'Ouest à l'Est, par le Sud, au dessus de la vallée où coule le petit ruisseau. Position en 1 du croquis. Suivre le petit chemin de terre jusqu'à ce qu'on rencontre, après 100 m environ, à sa gauche une petite tranchée de 30 X 30 cm environ de section, servant de limite entre deux parcelles de bois. Monter à droite de ce petit fossé en direction du sommet. La roche à bassin est a 70 m tout au plus, et à quelques m. à droite, juste 10 m avant le sommet. C'est une pierre de 1,5m de hauteur du côté amont de la pente, portée par d'autres pierres tenant au sol et formant, côté Est, une excavation sorte d'abri dans lequel un homme peut tenir à l'aise accroupi. Cette situation peut être naturelle et la pierre semble bien assise. |

Le Bénitier du Diable et son bassin

Le bassin est situé sur le plan incliné côté Nord. Son fond plan et horizontal montre qu'il a été creusé ainsi, à une époque où la roche avait déjà très exactement la même inclinaison qu'aujourd'hui, preuve de sa stabilité sur ses supports apparemment naturels (ce n'est pas démontré).

|

|

Les bords sont nets et francs, avec ún léger surplomb côté amont de la pierre. Le bassin a été creusé sur une face en forte pente, en moyenne 50 à 60°, mais dans une pattie de la face présentant un ressaut de pente nettement moindre, ce qui économisait le travail. Le fond plan et horizontal, malgré la pente de la roche, et absolument pas dans le sens des plans de clivage, démontre à l'évidence, en éliminant tout intervention de l'érosion, qu'on a bien voulu faire une cavité pour contenir quelque chose. Ce n'est évidemment pas le propre de l'érosion que de fabriquer toujours des fonds plans et horizontaux, tout à fait indépendants de l'orientation des veines des roches supports. Ce bassin porte un beau nom : Le bénitier du Diable, et cependant aucune légende ne subsiste |

Note : Ce bassin m'a été indiqué par M. et Madame Clodomir Chossegros ancien directeur du CEG d'Allègre, propriétaires de ce bois.

B.C.

Coordonnées GPS du Bénitier du Diable

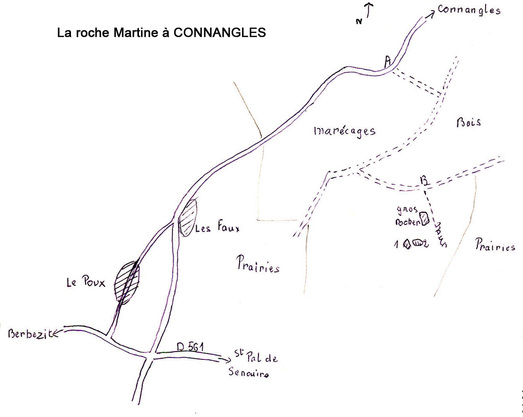

LA ROCHE MARTINE à CONNANGLES

Autour de 700,75 - 332,75

E. M. I/25000 Craponne 1 6 2

|

1 - Roche Martine

|

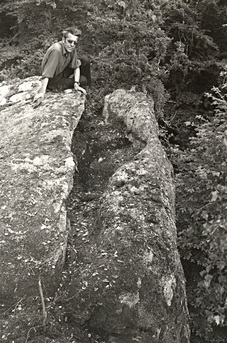

La Roche Martine

Sur le territoire de la commune de Connangles. Pour s'y rendre suivre les petits chemins depuis le point A.

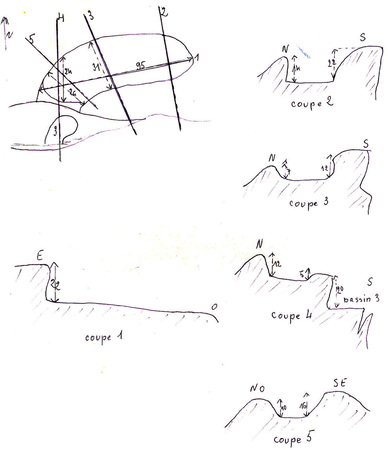

Depuis B, piquer vers le Sud en suivant le mur et la pente. On rencontre d'abord un énorme rocher de 3m de hauteur sur 5 ou 6 de longueur. Peu après, deux roches plus élevées encore apparaissent à droite. Face à la pente on a, à l'Ouest la roche Martine et 5m à l'Est la Bâtéïra.

|

La Roche Martine est un éperon rocheux tenant au Nord, de 15 m environ de largeur, de 8 m environ de hauteur au Sud Ouest et au Sud Est. On y accède facilement par le Nord, la hauteur étant faible de ce côté. Malgré les bois, elle domine de l'Est à l'ouest par le Sud et se trouve sur un flanc Sud.

|

| Elle est en schiste plissé, donnant quelque peu prise à l'érosion. Et cependant, quand on voit cette immense cavité, sorte de sarcophage dans lequel deux hommes tiendraient à l'aise en longueur en croisant le haut de leurs corps, tête au centre, on ne peut un instant croire que la nature a produit cela. Il n'y a en effet aucune trace d'érosion dans ce bassin, sauf quelques traces dans la partie la plus profonde, côté N.E., où stagne un peu d'eau en permanence. Cet immense bassin qu'on nomme aussi “berceau du Petit Jésus”, (comme à la Chapelle Bertin !) le plus grand que nous connaissions après ceux de Sinzelles et du Roudadou, se prolonge au S.E. par un long et profond canal légèrement courbé, orienté vers le N.E., parfaitement creusé sur 1,10 m de longueur, en profondeur dégressive de 30 à 20 cm pour 30 de largeur moyenne, à parois franches et à bords quelque peu arrondis, à fond plus ou moins plan et arrondi. Où pouvait-il bien emmener l'eau du bassin ? Car il fut manifestement destiné à canaliser le liquide s'écoulant du bassin, ce qui en fait un bassin ouvert. Du côté N.0. cette cavité se termine en bords incliné et une barre rocheuse de 30 cm environ d'épaisseur en interdit la vidange. La cavité est creusée le long du bord de la roche et parallèlement à lui. Dans sa partie la plus large ce bassin ne présente plus qu'une paroi de 20 cm d'épaisseur. Le fond peut se représenter comme produit par le déplacement, dans le sens de la longueur, d'une génératrice droite, légèrement inclinée vers la paroi N.E., glissant sur une directrice légèrement courbe, puisque la profondeur maximum se situe dans la zone centrale, la plus large, et le long de la paroi N.E.. Si on excepte le canal, ce bassin se présente avec un plan de symétrie vertical et orienté S.0. - N.E. |

Ainsi qu'il en va d'habitude dans les roches que nous classons, on peut remarquer que le fond est presque plan et bien proche de l'horizontale. La forme des parois et la tenue des angles contribuent à exclure toute influence de l'érosion dans la réalisation de ce étrange bassin.

Cavité 2

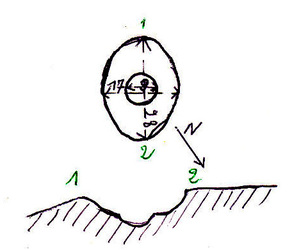

|

|

Située entre le coude S.E. de la la grande cavité et le bord de la roche cette cavité est double. Elle est formée d'un bassin ovale en demi-sphère, portant en fond de calotte, une cupule cylindrique de 9 cm de diamètre pour 4 de profondeur. L'imbrication des deux cavités et le pourtour partiellement à angle vif de la cupule centrale permettent d'exclurė, ici aussi, le phénomène d'érosion, au moins pour la cupule centrale. |

Cavité 3

Grande cavité de 1 m x 0,5 m assez fortement érodée et de faible épaisseur. Ancien bassin ? Ici il y a doute et: nous ne pouvons pas classer à coups sûr cette cavité parmi les bassins, même si le contexte tend fortement à nous y engager.

A titre indicatif elle se situe vers le bord Est de la partie de roche Nord-Ouest par rapport à celle Sud-Est portant la cavité 1 (grande)

Ensemble des cavités en 4

Jouxtant par le N.E. la cavité 3, et sur la même partie de roche, on peut voir un ensemble de petites cavités, peu profondes et informes, rongées par l'érosion. Anciennes cupules ? Même remarque que pour la cavité 3. La légende a pourtant voulu voir là tout un ensemble d'éléments attribuables à St Martin : pas de mule, crosse, bol, couverts. Mais pour nous, à part le bol qui semble être le bassin 2, tout ceci est indiscernable. (1)

La roche Martine en 2018

La BATEIRA ou ROCHE DU MARTEAU

Note 1 : Roche Martine et Bastéïra ont été signalées par A. Lascombe dans les "Mémoires et procès verbaux de la Société Agricole de la Hte-Loire" dans les Tomes 6 ( p. 27 - 1890) et 8 (p.383 - 1895 )

J'ai signalé en Juin 1973, à la Société Académique, toutes les autres roches à bassins de cette étude de M. Mathieu.

B.C.

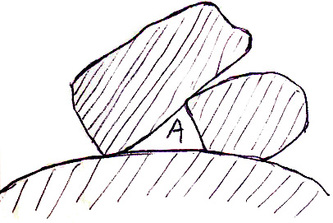

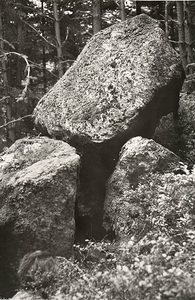

|

|

L'espace inférieur libre (A) entre la grande roche, sa pierre d' appui latéral et le rocher support, dessine un passage à profil triangulaire, que peut aisément franchir un homme normal simplement en se courbant. La forme de la voûte ainsi constituée rappelle assez grossièrement celle d'un bât d'une mule, ce qui a fait surnomměr cet ensemble la Batéïra, ou Bâtière, et on a tout naturellement un bât de mule, mais de celle de St Robert. Et non moins une légende naturellement accompagne cela : c'est sous cet abri que St Robert venait arrêter sa mule pour la mettre au repos. Cet ensemble est naturellement connu sous le nom de Roche du marteau et la plus haute roche est censée porter l'empreinte que cet outil fit en tombant, lancé depuis Brioude par St Robert qui cherchait, par ce moyen, un emplacement propice pour la construction d'une abbaye. Non satisfait sans doute par le site ou peut-être gêné par quelque diable, il reprit le marteau et le lança à nouveau. Ce dernier tomba alors à la Chaise-Dieu où se trouve depuis l'abbatiale dédiée à St Robert de Turlande. Cette légende est commune à nombre de roches à bassins et de croix du pays dédiées à ce saint, qui se confond tantôt avec St Martin, tantôt avec le Rouby ou Rabut, c'est à dire le Prince des Ténèbres, le Diable. |

La forme de la roche est tout à fait propice à l'exercice de rites de passages et les populations antiques du lieu ne durent point s'en priver du temps qu'était en vigueur la pratique des cultes naturistes? Il n'est point étonnant que cette roche ait deux noms puisqu'ils participent de la même idée, mais il est étrange qu'on ait mêlé de si près St Robert et St Martin. Un seul nom suffisait à la christianisation. Et alors on en vient à se demander si dans le nom de Roche Martine attribué au rocher voisin il ne faudrait pas voir le terme Martre dont le caractère funéraire n'est plus à démontrer et qui accompagne si, souvent les appellations des cimetières antiques. Peut-être allongeait-on, jadis, des défunts dans la grande cavité, en signe de premier contact avec la terre-mère. Peut-être même les glissait-on par l'ouverture en bâtière pour les introduire par cette action au pays des morts, et ceci en les sacralisant par l'utilisation du symbolisme indo-européen bien connu de l' arceau.

Hypothèse sans doute, puisque ceci est invérifiable, mais non affabulation. Des rites naturistes se sont perpétrés en ces lieux, certains jusqu'à ce jour. Il nous a été conté que, dans l'année, une enfant malade des yeux avait été amenée vers une source sacrée, située à une centaine de mètres à l'ouest de ces rochers.

Un lavage avec cette eau miraculeuse est, aujourd'hui encore, censé apporter certaines guérisons. Que demander de plus comme preuves de la survivance des anciens cultes ? Et à peu de distance, à l'Est des mêmes roches, on trouve, dans une prairie de nombreuses sources célèbres et captées en des bassins plus ou moins maçonnés à sec. D'autres disent qu'il y aurait eu là une verrerie ? (1)

Cette "source pour les yeux" ne serait elle pas, n'aurait elle pas été, plus simplement, une source devant laquelle se pratiquaient des rites d'initiation, donnant ainsi la vue à l'esprit, apportant la connaissance.

La relative proximité du calvaire à Vierge Noire d'Intranges ne vient pas y contredire.

Note 1 : Un monastère et un vivier dit-on aussi. L'eau y abonde et on y a trouvé des tuyaux cylindriques en poterie. En contrebas (à 300 ou 400 m peut-être) de la roche Martine il y a encore les restes d'une petite chapelle avec quelques marches d'escaliers. Les lépreux y étaient reçus sur l'un des côtés.

Toutes les notes (1) et (2), ont été ajoutées par B. Chastagnol.

Fin de l'étude de Monsieur Roger Mathieu sur "Les pierres à bassins" près d'Allègre.

La Bateira ou roche à marteau en 2018

Les roches à bassins de la Chapelle Bertin ont été visitées par la Société Internationale de Mytologie lors de son congrès du 20 août 1988 au Puy en VELAY.

Prés d'Allègre, deux tables dolméniques

LA TABLE DES SORCIERES

Elle git dans les marais de La Farre, sur la commune de Monlet mais très près des limites de la Commune de La Chapelle Bertin.

Il vaut mieux recourir aux bons offices d'un habitants de Pubelier pour trouver cette "Table des sorcières" dite, plus prosaïquement, "pierre plate" sur le cadastre. Elle a donné ce nom à toutes les parcelles environnantes. C'est la seule pierre plate dans ce secteur parsemé de blocs de granit que les carriers exploitaient, il y a une centaine d'années, pour en faire les encadrements de portes et de fenêtres que l'on peut encore voir aux maisons des villages proches.

La "Table des Sorcières" est une belle dalle horizontale, plate sur sa face supérieure, la seule visible, assez régulièrement ovale : axes 4m et 3m. Elle a été, dit-on, apportée dans ce marécage qu'elle domine de 50 cm environ et cacherait un trésor. "C'était un autel, ajoutent certains, et, au temps de la Révolution, on a caché dessous des trésors d'Eglise." (1)

La dalle plate est recouverte par deux arbres en 2018

Bien nette : la ligne constituée par 8 trous peu profonds

Hypothèse pour ces trous alignés.

Tout près de la table des Sorcières se trouve l'ancienne carrière de Pubellier (granite) qui a été exploitée fin XIX ème jusque vers 1920. Il est facile de la trouver (voir le plan). De nombreuses roches portent encore les traces de barres à mines. Les blocs sortis de cette carrière étaient employés dans les villages voisins pour faire des encadrements de portes et de fenêtres, on en voit encore en place dans les villages de Pubellier et de La Chapelle Bertin. Ce sont des blocs rectilignes et longs. Donc je suppose que les trous fort bien alignés que l'on voit sur la table des sorcières sont des marques laissées par le burin de l'exploitant de la carrière qui a commencé à délimité un bloc à débiter. Mais j'ignore pourquoi il n'a pas achevé l'oeuvre. Sans doute s'était il aventuré un peu loin de son territoire et le propriétaire le lui a fait savoir. Mais la raison est peut être autre.

Coordonnées GPS de la table des sorcières

LA PIERRE DES DRUIDES

Elle est située dans les marais, à la pointe (à l'Est) du lac de Berbezit, à une centaine de mètres du " lac ". Un tout petit ruisseau la longe.

C'est une dalle, plus ou moins ovale, de 2,25 m sur 2,80 m d'axes. Elle repose sur le sol et sa face supérieure est à 80 cm au dessus.

On dit que cette pierre vient de la Garde de Connangles, à 2 km de là, (2)

Ces deux dalles sont sans doute des tables de dolmens détruits par le christianisme. Dans les deux cas elles ont été transportées d'une hauteur voisine dans des marais ( pour les y faire disparaître ? ). La légende qui s'y rapporte et leur nom militent en faveur de cette hypothèse.

Je n'ai pas encore réussi à trouver ctte table dolmenique (A B)

Notes :

(1) - M'a été indiquée par M. Chossegros .Directeur honoraire du CEG d'Allègre

(2) - M'a été indiquée par M. Delabre du "Poux" de Connangles